Die Frage, die den Text zur Literatur macht

bei „Les Légendes du RAI“ – mit ua. KHALED, CHEIKHA FATIHA, RIMITTI und BOUTEIBA SAIDI

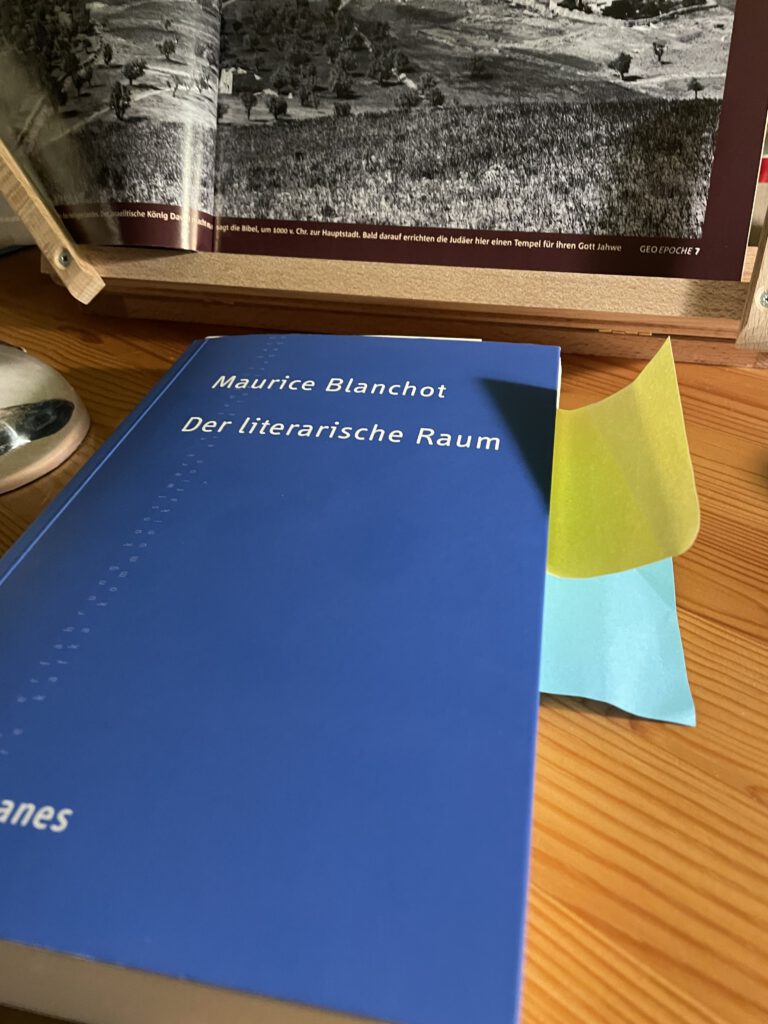

»Nehmen wir an, die Literatur beginnt in dem Moment,« schreibt Maurice Blanchot, »in dem die Literatur zur Frage wird. Diese Frage sollte nicht mit den Zweifeln oder Skrupeln des Schriftstellers verwechselt werden. Es ist seine Sache, wenn er sich beim Schreiben Fragen stellt; es ist sein gutes Recht und auch sein Glück, wenn er von dem, was er schreibt, verschlungen wird, und dem Schreiben als Möglichkeit, selbst wenn er an nichts denkt, gleichgültig gegenübersteht. Doch eines lässt sich nicht verhindern: Ist die Seite einmal geschrieben, so ist darauf die Frage gegenwärtig, die die Schriftsteller:innen, vielleicht ohne ihr Wissen, während des Schreibens immer wieder beschäftigt hat. Sodass innerhalb des Werkes, das auf die Annäherung von Leser:innen wartet – seien sie nun tiefgründig oder oberflächlich –, still dieselbe Frage ruht, die hinter dem Rücken des Menschen, der schreibt und liest, an die Sprache gerichtet ist: durch die zur Sprache gewordene Literatur.«

Geht hier nicht etwas durcheinander, vielleicht nur durch eine Schludrigkeit des Übersetzers, der eben die Unterscheidung, um die es Blanchot hier zu gehen scheint, die zwischen bloßer Sprache, einer quasi leeren Sprache, und einer aufgeladenen Sprache, die durch ihr Aufgeladensein zur Literatur gewandelt wird? Aufgeladen mit einer Frage, die im Akt des Schreibens, gewissermaßen hinter dem Rücken des Schreibenden, von selbst entsteht, so der Text zur Literatur wird? Oder noch einmal anders. So Literatur überhaupt erst beginnt, wenn sie sich selbst zur Frage wird, findet dann eine Subjektivierung der Sprache statt? So wie ein Mensch sich selbst zur Frage werden kann, weil er im Vollzug seines Lebens sein Handeln nicht versteht? Und kann der Schreibende diesen Schritt verpassen, indem er einen quasi leeren Text produziert, der sich nicht selbst zur Frage wird. Oder in dem die einzige Frage lautet: Der Kommissar stand an der Kaffeemaschine und fragte sich, wer der Mörder wohl sein könnte.

Ich stelle diese Fragen an den Blanchotschen Text, versuche ihn fragend einzukreisen, weil ich zum einen gar nicht sicher bin, ob ich den ihn vollständig verstehe. Mir scheint sogar, die Übersetzung geht nicht konsequent mit der Unterscheidung zwischen Sprache und Literatur um, sodass Blanchots Unterscheidung verschwimmt. Und drittens ist mir diese Unterscheidung selbst suspekt, weil damit die Höherwertigkeit einer Textart behauptet wird, die qua eines Vorgangs entsteht, über die der Schreiber im Prinzip gar keine Kontrolle hat.

Geht man historisch in der Sprach- und Schriftentwicklung zurück, so gelangt man an einen Punkt, wo Schriftsprache und ihr Gebrauch rein funktional und administrativ waren. Man hielt Ernteerträge, die Verkäufe oder Geburten von Vieh usw. fest. Die ersten Schreiber waren also eine Art Buchhalter, und es wäre diesen Buchhaltern schlecht bekommen, wenn ihre Texte jemandem, etwa dem Herrscher, zur Frage geworden wären. Erst ab einer gewissen Komplexität der Schriftsprache entstanden auch andere Textarten.

Raoul Schrott datiert in „Die Erfindung der Poesie“ den historischen Zeitpunkt des Übergangs vom Schreiber als (nur) Buchhalter zum Schreiber als Dichter auf den Beginn des 3. Jahrtausends. »Den ältesten ›literarischen‹ Text fand man bei Grabungen in Uruk in einem Heiligtum der Göttin Inanna.« (S.27) Schrott bestimmt die Funktion dieses Dichters in seiner zentralen Rolle für eine Gemeinschaft, die auf orale Traditionen aufbaute. »Als Poet und Sänger verstand man ihn nur insofern, als er Prophet und Seher, zugleich aber auch Richter, Geschichtsschreiber oder Heilkundiger war. Seine Funktion war sozial an den Stamm und den Fürsten und sakral an den Glauben gebunden; was er übermittelte, waren Arbeitslieder, Sprichwörter und Zaubersprüche; Genealogien, Annalen, Legenden, Gesetze und Lob- und Spottgesänge, und in einem religiösen Kontext Mythen, Invokationen, Inkantationen und Divinationen.« (S.11)

Erst von diesem Zeitpunkt an könnten Texte entstanden sein, in denen Sprache zur Literatur wurde, weil sie, um mit Blanchot zu sprechen, zur Frage wird, sich selbst, dem sie Schreibenden und jedwedem Leser, auf welcher Ebene des Verständnisses auch immer. Erst hier ist Sprache einerseits so frei und andererseits hinreichend komplex und vielschichtig genug, dass sie dem puren Faktum entkommt und zur Metapher zu werden vermag. Hier kann Sprache über sich hinausgreifen und transzendent werden, aber auch selbstreflexiv werdend auf sich selbst schauen und sich zur Frage werden. Es ist ein Vorgang der Bewusstwerdung, als träte man einen Schritt neben sich, schaute auf sich zurück, nähme sich zum ersten Mal selbst wahr und fragte – Wer bist du? – Was bist du? Was tust du? Warum gibt es dich? usw. Die Entstehung des Bewusstseins aus der Erfahrung der Exzentrizität. So entsteht auch die Frage nach Gott. Gott nicht als Antwort, sondern als Frage, die der Mensch an sein Dasein stellt.

So weit vielleicht mal meine heutigen Überlegungen zu Maurice Blanchot. Ich bin gespannt, wo er selbst mit der Frage ankommen wird. Aber welche Frage wäre groß genug, einen Text zur Literatur zu machen? Eine beliebige kann es kaum sein.

Bleiben Sie glücklich

wünscht PHG