Bis ans Ende gehen

Wiesbaden, Samstag, 21. November 2015, bei 'Minimal Préludes Book I + II von Jeroen van Veen, am Piano Jeroen van Veen

Was ist Erfolg? Braucht man ihn? Wie groß muss er sein? Damit er überhaupt einer ist? Aber für wen? In wessen Augen?

Um ehrlich zu sein, ich denke normalerweise über Erfolg nicht nach, kann mich nicht erinnern, es je getan zu haben. Ich würde sagen, dass er mir gleichgültig ist, wenn das nicht bereits ein zu großes Wort wäre. Er, der Erfolg, kommt einfach, als eine mein Handeln bestimmende Kategorie, in meinem Alltag nicht vor. Wenn ich heute trotzdem darüber nachdenke, dann also nicht aus persönlichen Gründen. Sondern vielmehr deshalb, weil ich gegenwärtig miterleben muss, dass ein befreundeter Autor, den ich sehr schätze, die feste Absicht verkündet hat, das Schreiben zu lassen und stattdessen gegen den IS in den Krieg zu ziehen. Abgesehen von seinen politischen Begründungen, die man allesamt ebenso akzeptieren wie zurückweisen kann, gibt er dafür seine Erfolglosigkeit als Autor an.

Und da steckt natürlich das Problem. Er hat, wie er sagt, als Autor, eines fehlenden Erfolges wegen, das unabweisbare Gefühl der Sinnlosigkeit, während er meint, mit dem Kampf gegen den menschenverachtenden IS etwas Sinnvolles zu tun. Nun ist es natürlich absolut notwendig, dem IS entgegenzutreten, aber dass ausgerechnet ein Autor diesen Schritt für sich mit seiner Erfolglosigkeit begründet, erscheint mir doch in grotesker Weise verfehlt.

Als ich ihn darauf hinzuweisen versuchte, dass seine Aufgabe die Literatur sei, meinte er, dass das wohl für erfolgreiche Autoren seine Richtigkeit habe, für ihn aber angesichts seiner Erfolglosigkeit keinesfalls.

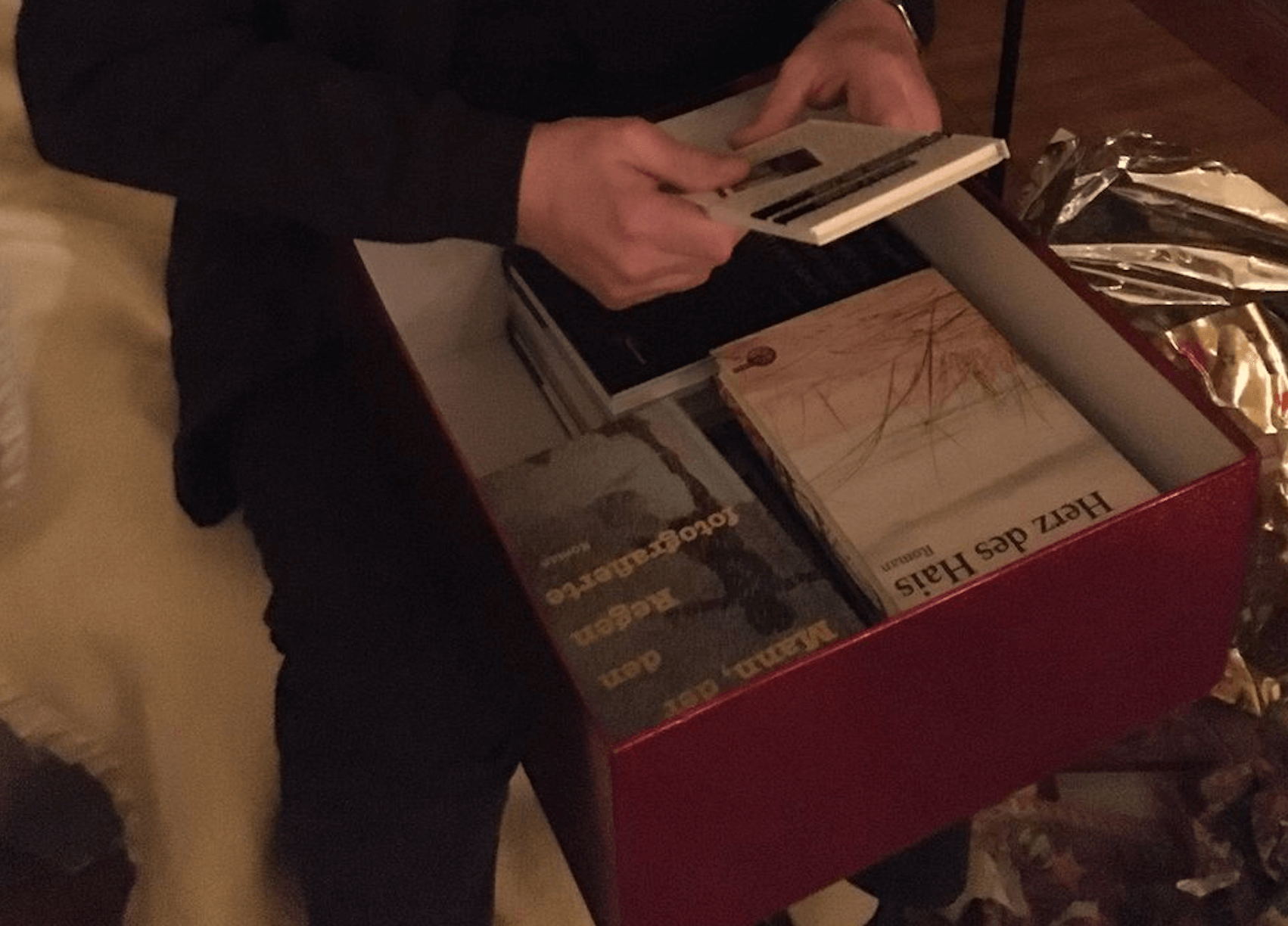

Denken Sie bitte jetzt nicht, dieser befreundete Kollege sei ein 28jähriger Jungspund, der gerade erlebt hat, dass der Rest der Welt nicht in Lobgesänge ausgebrochen ist, weil er gerade seinen ersten Castrop-Rauxel-Krimi veröffentlicht hat. Nein, keineswegs. Es handelt sich um einen inzwischen 60jährigen Menschen, der immer geschrieben hat. Es sind wohl weit über zwei Dutzend Bücher von ihm veröffentlicht, vieltausendseitige Trilogien darunter, ich kann das alles gar nicht aufzählen. Und am Ende steht da für ihn nichts als die schnöde Erkenntnis der Sinnlosigkeit, vor der er, nach den Anschlägen von Paris, in den Krieg zu fliehen gedenkt.

Ich finde das schauerlich, hirnverbrannt. So hirnverbrannt ist es, dass er nicht mal bemerkt, wie verräterisch deckungsgleich seine Sinnlosigkeitsgefühle mit denen der Dschihadisten sind, mit denen dieser fehlgeleiteten jungen Männern, die angesichts ihrer als aussichtslos erlebten Lebenssituation in den Vorstädten in das geistige Gefängnis einer islamischen Endzeit-Sekte fliehen, wo sie den SINN im Töten und im eigenen Tod zu finden glauben.

Aber gut, das will ich alles gar nicht diskutieren. Ich will mir hier lediglich die Frage gestatten, was denn der Erfolg sei, was der Erfolg sein könnte, der meinem Kollegen so fehlt. Wo fängt er an? Wie groß hätte er sein müssen, um ihn vor der Entscheidung für den Krieg zu bewahren? Hätte es gereicht, wenn Dennis Scheck sein letztes Buch besprochen und gelobt hätte? Wenn er in den letzten Monaten 10.000 Exemplare davon verkauft hätte? Oder 20.000? Hätte sein Leben, sein Schreiben dann einen Sinn, sodass er nicht in den Krieg müsste? Er scheint das zu glauben. Ich glaube es nicht.

Ich habe über etwa 8 Jahre hindurch einen Autor gecoacht, der, als er zu mir kam, gar nichts hatte. Abgesehen von einer kleinen kruden Idee für ein Hörspiel und dem nagenden Wunsch endlich mal gedruckt zu werden. Als er von mir ging, da hatte er vier Romane veröffentlicht, und er war höchst unzufrieden. Vom vierten Buch, sagte er mir, hätten sich in den ersten drei Monaten nur 5.000 Exemplare verkauft. Er brach das Coaching bei mir ab und hat in den Jahren seither nichts mehr geschrieben bzw. veröffentlicht.

Okay, muss ja nicht sein. Aber ab wieviel verkauften Exemplaren hätte er denn weitergemacht? Und geht es beim Schreiben überhaupt um solche Dinge wie hohe Verkaufszahlen, öffentliche Aufmerksamkeit etc.? Für Verlage sicher, denn es sind ja Wirtschaftsunternehmen. Aber für den Autor selbst? Und wenn dem so wäre, müsste man einem Sechzigjährigen, der bisher 32 Bücher veröffentlicht hat – habe gerade mal nachgeprüft – sage und schreibe zweiunddreißig, müsste man von dem nicht mutmaßen, dass er etwas arg langsam im Denken sei, wenn er jetzt endlich anfängt, seine Erfolglosigkeit zu bemerken und so unerträglich zu finden, dass er in den Krieg ziehen muss?

Meinem eigenen Schreiben gegenüber habe ich immer ein massiv schlechtes Gewissen gehabt. Erst in der letzten Zeit hat sich das etwas gebessert. 2016 wird der Tag kommen, an dem ich seit einem halben Jahrhundert schreibe. Ich kenne das genaue Datum nicht, an dem meine erste Story fertig wurde, doch weiß ich, dass ich damals karge sechzehn war.

Seither ist viel entstanden, viele Millionen Zeichen habe ich zu Papier gebracht; allein die Bücher, die ich in den letzten fünf Jahren veröffentlich habe, enthalten über drei Millionen. Und warum dann das schlechte Gewissen? Nun, einfach deshalb, weil ich immer wusste, dass ich meine Pflicht gegenüber der Literatur nicht erfüllt hatte. Ich war nie in der Lage, mich dem Schreiben mit dem Einsatz zu widmen, den die Literatur verlangt. Sie, die das Eigentliche in meinem Leben hätte sein sollen, Tag für Tag, stand notgedrungen immer an letzter Stelle. Und manchmal nicht mal dort. Das hat natürlich die üblichen banalen Gründe, die ich hier nicht erörtern möchte. Jeder kennt sie oder kann sie sich mit etwas Phantasie vorstellen. Ich kann zwar sagen, dass ich die Literatur niemals verraten und immer um sie gekämpft habe, doch bestanden die 50 Jahre dieses Kampfes hauptsächlich aus Niederlagen. Niederlagen, die ich niemals anderen Menschen oder gar den Umständen des Marktes angelastet habe. Ich hatte mich sehr früh im Leben als Schriftsteller gewählt. Habe das Schreiben als meine Form der Existenz gewählt und unter den Bedingungen, unter denen ich nunmal gelebt habe, dieser Existenzform treu zu bleiben versucht. Ein Gedanke an einen Erfolg war, wenn ich mit einem neuen Text begann, nie dabei. Ich schrieb, weil da Geschichten zu schreiben waren. Und weil da immer wieder diese unbändige Lust auf den Text war, als sähe man im Geiste eine Kathedrale vor sich und suche nun im Schutt des eigenen Alltags, wo man den ersten Stein dazu finden könnte, und den zweiten, den dritten dann usw., Jahr für Jahr.

Und? Bin ich damit erfolgreich? Ich bin sicher im ökonomischen Sinne sehr, sehr viel erfolgloser, als mein sich so erfolglos wähnender Kollege. Und warum schreibe ich dann trotzdem weiter? Weil ich ein Schriftsteller bin. Das kann ich nicht ändern. Und will ich natürlich auch nicht. Schriftsteller ist man so, wie man Schwarzer oder Jude ist. Dem hat man zu folgen.

Außerdem gibt es zwei weitere Gründe. Der erste liegt in dem Sinn, den die Literatur, das Erzählen selbst hat. Die schwarze amerikanische Schriftstellerin Alice Walker drückt das so aus: »Das Erzählen von Geschichten hat eine echte Funktion. Schon der Prozess des Erzählers ist ein heilsamer Vorgang, zum Teil deshalb, weil es jemanden gibt, der sich die Zeit nimmt, uns eine Geschichte zu erzählen, die für ihn große Bedeutung hat. Dieser Jemand nimmt sich die Zeit, weil wir vielleicht Hilfe brauchen, aber er will nicht einfach einen Rat geben. Er gibt ihn lieber in einer Form, die untrennbar mit unserem ganzen Selbst verschmilzt. Genau das leisten Geschichten: Geschichten unterscheiden sich von einem Ratschlag darin, daß sie beim Hören zum festen Bestandteil der Seele werden. Und daher heilen sie.«

Daran glaube ich. Darin sehe ich meine Aufgabe. Und das schließt vollkommen aus, im gleichen Moment, da man diese Aufgabe wahrnimmt, auch nur von fern daran zu denken, wieviele Menschen meine Erzählung kaufen werden, ob irgendein nachrangiger Kritiker mir dafür auf die Schulter klopfen wird, ob und wieviel Geld ich damit verdienen werde usw. Entsprechend habe ich zwar auch niemals von meiner Literatur leben können, auch nicht ansatzweise, aber ich lebe ja noch und schreibe. Also so what?

In Alice Walkers Sinne bin ich erfolgreich. Es gibt viele Menschen, denen ich auf diese Weise eine Hilfe sein konnte. Mitunter habe ich dieses Ziel mit einigen wenigen Gedichtzeilen erreicht. Was kann ich mehr wollen?

Aber es gibt noch einen weiteren Grund für mich, das Schreiben weiter zu betreiben. Charles Bukowski, Sie wissen schon, dieser Biersäufer aus Andernach, hat ihn in einigen seiner unvergleichlichen Verse mal so formuliert:

Wenn du es versuchen willst

geh bis zum Ende oder

fang gar nicht erst an.

Kann sein, du verlierst die Freundin

die Frau, Verwandte, Jobs

und vielleicht den Verstand.

Kann sein, du isst nichts, tagelang.

Kann sein, du frierst auf einer Parkbank.

Kann sein, Gefängnis.

Kann sein, Verachtung.

Kann sein Spott, Isolation.

Isolation ist die Belohnung, alles andere

ist eine Belastungsprobe für deinen Willen

das durchzustehen.

Und du wirst es durchstehen

trotz Ablehnung und Widrigkeiten.

Und es wird besser sein, als alles

was du dir vorstellen kannst.

Wenn du es versuchen willst

geh bis zum Ende.

Nichts anderes kommt dem gleich.

Du wirst allein sein mit den Göttern.

Und die Nächte werden in Flammen stehen.

Du wirst das Leben bis zum schieren Lachen treiben.

Es ist der einzige Kampf, den es sich lohnt zu kämpfen.

Genau das mache ich, lieber ANH, obwohl ich gerade in letzter Zeit die „Verachtung“, von der Bukowski spricht, wieder sehr deutlich erlebe. Und das würde ich mir auch von Dir wünschen. Sei weiter der Autor, als den Du Dich gewählt hast. Und geh bis ans Ende.