„Liebstu die Welt, so bisttu tot“

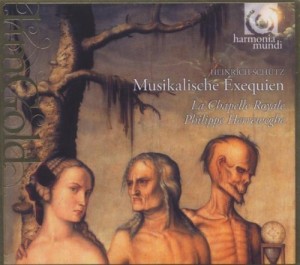

Schierstein, Samstag, 29. Juni 2013, mit den Musikalischen Exequien des Heinrich Schütz, gesungen von der 'Chapelle Royale' unter Philippe Herreweghe

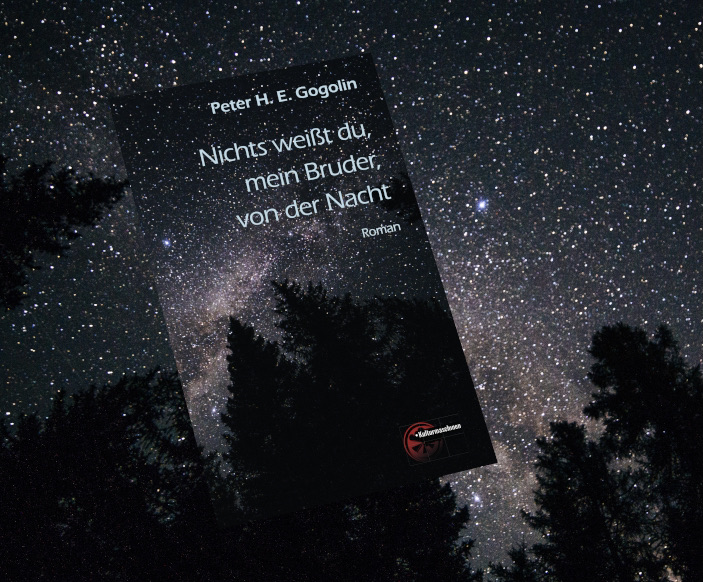

… das Schreiben ist kein

therapeutischer Akt, Schriftsteller

sind keine Kranken, die sich und

ihre Nächsten selbst behandeln,

sondern sie lesen die Symptome

der Welt …

schreibt Ulrich Peltzer in seiner Frankfurter Poetikvorlesung. Das ist wohl war, und es ist sicher sehr bewusst gegen den Schreibansatz gerichtet, der von Therapeuten gleich welcher Schule gern dem Schreiben aufgezwungen wird. Irgendein Trottel muss damit gegen Ende der 60ger Jahre des vergangenen Jahrhunderts begonnen haben; seither kommt keine Volkshochschule ohne dieses Kursziel aus. Dass man offiziell hingegen nie so richtig an die therapeutische Wirkung der Literatur geglaubt hat, mag man allein schon daran ablesen, dass die Krankenkassen das ‚therapeutische Schreiben‘ nie in ihren Leistungskatalog aufgenommen haben.

Aber ich denke, man müsste das Peltzersche Diktum doch noch etwas weiterdenken, denn krank scheint da ja in der Tat jemand zu sein. Die Welt ist es, sagt er, und die Schriftsteller lesen die Symptome dieser Krankheit. Auch das halte ich für richtig. Wenn man diesem Lesen der Symptome nicht längst müde geworden oder ihm von allem Anfang an bewusst ausgewichen ist, um sich auf dass Schreiben purer Unterhaltungsliteratur zu verlegen, so tut man als Autor in der Tat genau dies. Doch sind wir, naturgemäß hätte Bernhard gesagt, ja niemals außerhalb dieser kranken Welt. Wir sind vielmehr Teil von ihr. Lesen uns also zugleich immer selbst, auch wenn wir uns mitunter gern wünschen würden, nur ein außenstehender Beobachter und Berichterstatter zu sein. Tatsächlich könnten wir gar nicht in dieser Weise lesen und vom Gelesenen Kunde geben, wenn wir die Symptome der Welt nicht auch an uns selbst kennten. Sie würden dann nämlich gar nicht in den Bereich unserer Erfahrung hineinragen; und nur davon können wir doch überhaupt schreiben.

Die ‚Musikalischen Exequien‘ des Heinrich Schütz habe ich mir neben anderen Musiken von ihm im vergangenen Jahr aus Weissenfels mitgebracht. Es handelt sich dabei um eine ‚Totenmesse‘ oder schlichter gesagt, um eine Begräbnismusik. Schütz nennt es ‚Concert in Form einer teutschen Begräbnis-Missa‘. Ich erwähne Schütz deshalb hier, weil ich ihn für einen ganz überwältigenden Komponisten halte, der sich in so intensiver Weise mit den Krankheitssymptomen der Welt konfrontiert sah, dass es schmerzt.

Philippe Herreweghe, der Dirigent der Aufnahme, schreibt über ihn: „1577, acht Jahre vor der Geburt von Heinrich Schütz, raffte die Pest in Weissenfels – wo der Komponist einen Teil seiner Kindheit verbrachte – sechshundertsechzig Menschen hinweg – fast ein Drittel der Bevölkerung. Die Seuche forderte 1585 fünfhundertsechsundneunzig Opfer, 1599 waren es vierhundertzweiundneunzig und mehr als neunhundert im Jahre 1610. Zu den Plagen der Pest und er Ruhr kamen die verheerenden Folgen eines außergewöhnlich grausamen Krieges, sowie auch die Radikalität der Ideologien und die Ausschreitungen hysterischer Rechtssprechung: 1589 – als Schütz gerade vier Jahre alt war – verbrannte man im Kloster von Quedlinburg im Harz, in der Nähe von Weissenfels, an einem einzigen Tag 133 Hexen.

Der Geist des Todes schwebte über das ganze Jahrhundert. Vielleicht waren die Gräuel der Wirklichkeit jedoch nur der sichtbare Ausdruck von Umwälzungen, die sich innerlich und mit anderer Grausamkeit vollzogen. Kurz zuvor nämlich war der galileische Mensch in die Einsamkeit unendlichen Raumes katapultiert worden, folgte seine Zeit nicht mehr dem Rhythmus der Jahreszeiten, sondern verlief im Takt von Minuten und Sekunden, leichter meßbar und damit unausweichlicher. Die alte Ordnung bestand nicht mehr.

Bedenkt man weiter, daß Schütz innerhalb weniger Jahre seine Eltern, seine sehr junge Ehefrau, den einzigen Bruder und seine beiden kleinen Töchter verloren hatte, so versteht man die bewegende Zurückhaltung, mit der er von seiner „nahezu qualvollen Existenz“ spricht, so erfasst man besser die bedrückende Schwermut in seinem Blick, mit dem er uns von dem Porträt Rembrandts von 1633 entgegensieht, … Die ‚Musikalischen Exequien‘, die uns dieser Mensch hinterließ, lassen uns spüren, daß er lange über den Tod nachgedacht hatte, seinen Schmerz kannte, ihn aber zugleich liebte, da er allein uns aus dieser Welt befreit.“

Die Krankheitssymptome der Welt, an denen wir alle zwangsläufig leiden, nannte man früher Schicksal, ein Begriff, der inzwischen fast zu den augestorbenen Wörtern gehört. Zumal niemand mehr glauben mag, dass er etwas anderes als frei sei und sich selbst wählen könne. Wer mag da noch ein Schicksal haben? Aber das ist wohl ein Punkt, an dem wir uns alle unausgesetzt belügen.

Die 9. und letzte Motette der Exequien trägt den Titel „Die Himmel erzählen“ und zeigt, worin Heinrich Schütz und seine Zeitgenossen trotz allem aufgehoben waren, denn für ihn erzählten die Himmel die Ehre Gottes, und die Feste verkündiget seiner Hände Werk. Und was erzählt uns Heutigen der Himmel?