Plötzlich ein Messer in der Hand

Am 15. Mai wird sich der Geburtstag von Max Frisch zum 100. Male ereignen. Ein Jahrestag, den man naturgemäß im Feuilleton begehen muss. So sitze auch ich gegenwärtig noch inmitten meines Bücherverhaus – über Kopfhörer Verdis Oper „La Battaglia Di Legnano“ hörend -, um die bei Suhrkamp erschienene Max Frisch Biographie „Biographie eines Aufstiegs, 1911 – 1954“ von Julian Schütt zu besprechen. Ich habe jetzt auch durchaus einen schönen Einstieg gefunden und denke, dass ich den Text bis zum Wochenende spätestens fertig haben werde.

Ich war etwas skeptisch an Schütts Buch herangegangen, denn ich fand es zwar notwendig, zu Max Frisch etwas zu sagen, aber ich hatte das Gefühl, dass der 1991 verstorbene ‚meistgelesene Autor der Schweiz‘ uns vielleicht gegenwärtig doch nicht mehr allzuviel zu sagen habe. Das verging schnell. Zum einen deshalb, weil Schütt direkt zeigt, was für ein scharfer Kritiker Frisch war, seines Landes, seiner Gegenwart und seiner selbst. Ein Mann, der auch und gerade von Freunden beschrieben wird als einer, der plötzlich ein Messer in der Hand (ein geistiges gewissermaßen) gehabt habe, das er auch sich in die Brust stieß. Und zudem ist bei Julian Schütt von biographischer Hagiographie keine Spur zu finden. „Nein“, schreibt er gegen Ende seines Prologs, „ich habe Max Frisch nicht mehr persönlich gekannt, und ich bin froh darüber.“ Einem solchen Biographen kann man einen Vorschuss geben und ihm zuhören, dachte ich.

Und dann kamen unter der Lektüre all die Erinnerungen wieder. Etwa an das erste Tagebuch, das Frischsche Tagebuch aus den Jahren 1946 – 1949, das so exemplarisch das Politische und das Persönliche zusammendenkt und vorführt. Und mir wurde bewusst, dass ich noch heute aus diesem Tagebuch gelegentlich zitiere, aus dem Gedächtnis zitiere, etwa wenn ich meinen Literaturcoachees etwas begreiflich machen will. So tief muss dieses erste Tagebuch auf mich gewirkt haben. Meine Lektüre hat etwa Anfang der 70ger Jahre erstmals stattgefunden, vor und parallel zum Roman „Stiller“. Viel später kam dann auch das zweite Tagebuch, aber wenn ich zurückdenke, dann steht immer das erste im Vordergrund. Wie ist das möglich, musste ich denken, denn immerhin braucht man schon eine ganze Hand, um die Jahrzehnte seit dieser Lektüre nachzuzählen.

Ja, und wenn ich an den „Stiller“ denke, dann erinnere ich mich sogar an das Sonnenlicht jener Tage. Natürlich habe ich den Stiller erst lange nach seinem Erscheinen erstmals gelesen, ebenso wie das Tagebuch. Ich war damals 20, 21 Jahre alt und diente als Soldat in Rothenburg an der Wümme bei einem Heeresflieger Bataillon (wie sich das mit der Verdischen Oper kreuzt!). Es war Frühsommer. Mein Freund Até und ich hatten an diesem Tag einen langersehnten Urlaub bekommen und wollten gemeinsam in seinem VW-Cabrio nach Paris fahren. Es war noch jemand mit von der Partie, an dessen Namen ich mich nicht zu erinnern vermag. Woran ich mich aber erinnere, das ist das frühe kühle Sonnenlicht, das auf den Blättern der Ahornbäume blinkte, die vor den Unterkünften die Straßen innerhalb der Kaserne säumten. Das Licht auf den weißen Fassaden der Unterkünfte, die Schattenflecken der im Wind tanzenden Blätter. Und ja, der Umstand, dass Até schon draußen auf mich wartete, in diesem Licht, und sauer war, weil ich mich in Frischs „Stiller“ festgelesen hatte und nicht erschienen war, um unser Gepäck unter der Haube zu verstauen.

Übrigens schrieb er mir vor wenigen Wochen, dass er dieses VW-Cabrio immer noch besitzt und damit demnächst eine große Tour unternehmen wird. Er hat immer noch das Auto von damals. Und ich habe die Erinnerung daran, dass ich auf der ganzen Fahrt nach Paris den Stiller las. Ich hatte damals keinen Führerschein, weil ich bei der Führerscheinprüfung der Bundeswehr durchgefallen war. Até musste deshalb allein die ganze Strecke fahren, während ich lesen durfte. Und ich las den „Stiller“, dieses Buch, das mit dem Satz beginnt „Ich bin nicht Stiller.“

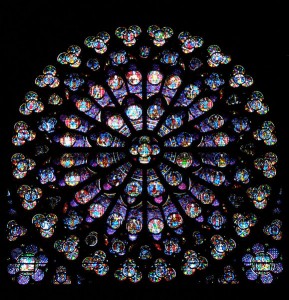

Paris damals war ebenfalls eine große Erfahrung, vor allem deshalb, weil wir dort seltsame Bekanntschaften machten, von denen ich Erinnerungen ‚ohne Inhalt‘ habe, will sagen, ich habe davon Bilder im Kopf, die ohne Text sind, ohne irgendeine Erklärung. Ich weiß also aus eigener Erfahrung, dass Kants Satz ‚Anschauungen ohne Begriffe sind blind‘ wahr ist. Aber meine Lektüre ist mir eigentlich heute noch gegenwärtiger als alles andere, gegenwärtiger als das Quartier Latin, viel gegenwärtiger, als die Mädchen, die wir trafen usw. Nur den Moment, in dem ich – endlich allein, da ich mich nach zwei Tagen von den anderen getrennt hatte – in die Kathedrale „Notre-Dame“ eintrat, möchte ich davon ausnehmen. Das war ein überwältigender Augenblick, denn ich trat in einen schier unendlichen Raum, der von einem Licht erfüllt war, wie ich es noch nie gesehen hatte. Vor allem die riesige Rosette hat mich gefesselt. Und ich habe damals unsinnigerweise versucht, sie zu fotographieren, was um so unsinniger war, als ich nur einen sehr unzulänglichen Fotoapparat und einen Film für schwarzweiße Bilder hatte.

Von diesem Wunder aus Licht besitze ich also noch heute irgendwo ein verwackeltes Foto in Schwarzweiß. Oder? Besitze ich es tatsächlich? Existiert es vielleicht nicht nur in meiner Erinnerung? Das ist sehr gut möglich. Und die Bilder in meinem Kopf, die Bilder von dem verrauchten Zimmer, in dem ich mit einem bekifften Franzosen saß, dem ich den „Stiller“ zu erklären versuchte. Und die verregneten Straßen, von denen aus wir in die Cafés am Boulevard du Montparnasse starrten, um hinter den vom Atem der Gäste beschlagenen Fensterscheiben noch einen freien Tisch zu finden.

Als wir zurückkamen, da stand die normale Welt allerdings noch, der Dienst in der Kaserne ging weiter. Até kam aus irgendeinem Grund für einige Tage in Haft, und ich hatte Wachdienst und musste ihn als UvD bewachen. Das war natürlich lächerlich, und wir haben uns das nicht zu Herzen genommen. Aber ich erinnere mich, dass ich während dieses Wochenenddienstes einem Gefreiten, der ebenfalls für diese Wache eingeteilt war, den „Stiller“ schmackhaft machte. Und er revanchierte sich, indem er Salingers „Fänger im Roggen“ (ich besitze heute noch die Erstausgabe) gegen meinen „Stiller“ tauschte. Nachdem ich Holden Caulfields Abenteuer, will sagen „die verrückten Sachen, die sich letzte Weihnachten abspielten“ und das ganze „David Copperfield-Zeug“ gelesem hatte, da verging kein Tag mehr, an dem wir uns nicht mindestens fünfmal mit dem Satzfragment „Wenn Sie wissen, was ich meine.“ begegneten. Und machmal taten wir es auch des Nachts, denn der Gefreite besaß einen Flugschein für Tragflächenflugzeuge, ganz privat, sodass wir nach dem Dienst mehrfach in der Woche zum Flugplatz hinaus führen, eine Cessna 172, die sogenannte ‚Skyhawk‘, mieteten und damit unsere Runden drehten. Aber das ist schon längst eine andere Geschichte. Hab mich bloß etwas verloren, wofür ich um Entschuldigung bitte. Aber Max Frisch und seine ersten Bücher gehören da für mich unabweißbar hinein.

Was muss man daraus folgern? Aus Frischs Roman „Stiller“, aus Salingers „Fänger im Roggen“? Aus den Geschichten von Figuren also, die nicht wussten, wer sie sind bzw. sein könnten. Aus den Geschichten von Leuten, die die ihnen zugeschriebene Identität sogar vollständig ablehnten? War das alles nur ein Ergebnis der Zeit nach dem 2. Weltkrieg? Weil man die Identitäten, die damals üblich waren, so abgrundtief hasste? Ich weiß es nicht genau, denn weder vermag ich die darin zumindest für Deutschland behauptete Zurückweisung der Eltern-Generation zu verallgemeinern. Noch wäre damit ja die damalige Bewusstseinlage eines Autors wie Frisch erklärt, der in der Schweiz lebte. Lassen wir das also für heute erstmal offen. Man wird dem für sich selbst nachfragen müssen. Aber gefühlt haben wir uns so, ganz gewiss.

PS: Noch zu Verdi – Mit „Die Schlacht von Legnano/La Battaglia Di Legnano“ bin ich bei meiner Durchmusterung der Verdi Opern gewissermaßen auf der Mitte angelangt. Genauer gesagt, bei der 13. von 26 Opern. Natugemäß bin ich etwas hinter meinem Zeitplan zurück, sodass ich vieles vermutlich erst werde hören können, wenn ich endlich in Naumburg bin. Und vor allem habe ich es nicht geschafft, die Libretti der Opern, wie ursprünglich vorgesehen, einer Textkritik zu unterziehen. Es sind lediglich zwei Texte entstanden, die aber auch noch nicht veröfffentlicht sind. Man sehe es mir nach. Ich selbst tue es.