Kein schöner Land in dieser Zeit

Wenn sich unter roten Lager-Containern eine offensichtlich orientierungslose Menschengruppe, Samsonite-Koffer hinter sich her ziehend, zögernd auf die Bühne bewegt, glaubt man spontan, hier habe eine deutsche Fluglinie Pleite gemacht und ihre Passagiere im Niemandsland der globalen Urlaubswelten ausgespuckt.

Nein, stimmt gar nicht, hier soll es um die weltweite Flüchtlingstragödie gehen, die uns alle seit spätestens 2015 beschäftigt und in Zukunft wohl noch so viel mehr beschäftigen wird, dass schon diese Eingangsszene seltsam dimensionslos und vor allem völlig hilflos wirkt. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass von allem Anfang an Wolken von Bühnennebel über diese Szene treiben, deren Sinn sich zwar für die Handlung (Handlung?) nicht erschließt, doch bis zum Schluss das Große Haus völlig geflutet haben und wohl auch beim letzten Zuschauer die Aversion gegen die Räucherstäbchen der späten 60ger und 70ger Jahre wieder aktiviert haben dürften. Was geht hier vor?

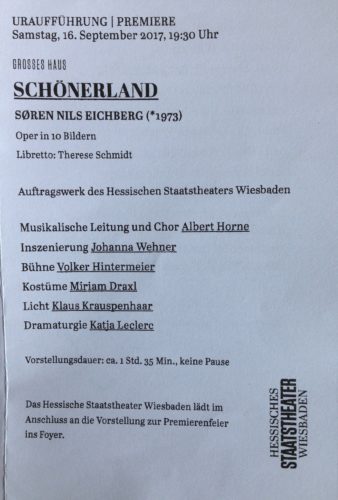

Nun, in Wiesbaden hatte am Samstag »Schönerland«, die erste große Oper des 1973 geborenen dänisch-deutschen Komponisten Søren Nils Eichberg, ihre Uraufführung.

Ich sage es mit Begeisterung, im 21. Jahrhundert eine neue Oper! Eine Oper eines jungen Komponisten dazu. Das ist schon an sich grandios. Ich bin ja, nicht nur was die Oper betrifft, ein alter Sack. Eichberg, der Komponist, ist so alt wie mein ältester Sohn. Uraufführung in Wiesbaden noch dazu, in dieser braven Stadt der Rentner, die sich lange allenfalls über ihre Mailfestspiele zu definieren versuchte. Und dann der Umstand, dass die Oper »Schönerland« eine Auftragsarbeit des Theaters ist. Das begrüße ich ganz ausdrücklich. Es muss viel mehr Auftragsarbeiten geben, für alle Sparten. Die Intendanten müssen allerorten wieder den Mut haben, gegenwärtige Autoren in die Theaterarbeit einzubinden. Im Sprechtheater ebenso wie im Musiktheater, statt immer nur auf die großen Namen zu setzen, auf die Titel, die angeblich ziehen. Man unterschätzt damit nicht nur das Publikum bodenlos, selbst in Wiesbaden, man schneidet sich damit vor allem auch die Zukunft ab. Aber Zukunft ist etwas, was für die meisten Intendanten leider außerhalb ihrer Spielzeiten liegt. Ich habe es Uwe Eric Laufenberg deshalb sehr positiv angerechnet, nachdem ich seine Ring-Inszenierung so überzeugend fand, dass er solch ein Auftragswerk für die Oper vergeben hat. Zumal Eichberg sich über seine Komposition dahingehend äußert, dass Kunst fast immer politisch sei. Alles zusammen hat mich auf Eichbergs Uraufführung sehr gespannt gemacht. Und, leider, entsprechend enttäuscht war ich dann.

Sie merken es vermutlich, diese Rezension hat viele verschiedene Aspekte und wird vor allem etwas länger. Aber wir sind hier nicht im Feuilleton, können uns diese Länge also erlauben. Und vor allem gilt ja bei der Flüchtlingsproblematik immer der Satz von Angela Merkel: »Wir schaffen das!« Obwohl ich diese Frau nicht wähle, bin ich in diesem Punkt ihrer Meinung. Ich würde freilich umformulieren zu »Wir müssen das schaffen.« Weiter also mit der heutigen Uraufführung.

Schon seine Kammeroper »GLARE« hatte nachdrücklich auf ihn aufmerksam gemacht. So nachdrücklich wohl, dass »Glare« nach Wiesbaden eingeladen werden sollte, was dann nicht gelang und dazu führte, dass der Kompositionsauftrag für »Schönerland« vergeben wurde. Zumindest mir scheint, dass es besser gewesen wäre, hätte »Glare« den Weg nach Wiesbaden gefunden. Es lag wohl daran, dass die Kammeroper, nachdem sie 2014 für das Londoner Royal Opera House realisiert worden war, zwar nach Deutschland jedoch nicht nach Wiesbaden kam. Sie erlebte ihre Deutsche Erstaufführung im Frühjahr in Koblenz und ist inzwischen weiter nach Ansbach gegangen. Schade.

Ich habe »Glare« bisher nicht gesehen/gehört, doch was ich darüber gelesen habe, das interessiert mich sehr. Vor allem hinsichtlich der konkreten Handlung der Story, Glare hat nämlich eine. »Glare«, vielleicht hat der englische Titel zur Aufführung in London beigetragen, Glare heißt auf Deutsch soviel wie »Blendung« oder auch Täuschung. Und ich bin, wie oben angemerkt, so alt, dass ich mich noch daran erinnere, was der Roman »Die Blendung« von Elias Canetti erzählt.

Schon allein deshalb war ich auf die Geschichte gespannt, die Eichberg bzw. seine Librettistin Hannah Dübgen in ›Glare‹ erzählen. Und es ist in der Tat eine Geschichte. Da gibt es Figuren, die sich ineinander verlieben, sich getäuscht sehen usw., also der ganze menschliche Schmonzes, der uns alle so interessiert. Man könnte es auch weniger flapsig formulieren: »Glare« erzählt eine große Geschichte, die durch den Umstand, dass es darum geht, ob eine der Figuren vielleicht gar kein Mensch sondern eine künstliche Intelligenz ist, hochaktuell wird. Und dafür ist Oper da. Seit je hat die Oper große Geschichten zu erzählen, der Postmoderne zum Trotz, hat sie von Emotionen zu erzählen, unseren wesentlichen, menschlichen Gefühlen, das tut Eichbergs Kammeroper ›Glare‹. Und das tut seine erste große Choroper »Schönerland«, die am Samstag in Wiesbaden ihre Uraufführung erlebte, eben nicht.

Vielleicht liegt es schon an der vom Komponisten wohl selbst gewählten Genrebezeichnung: CHOR-Oper. Warum Choroper? Was ist der Grund, den Chor derart in den Vordergrund zu setzen? Was soll das? Klar, der Chor, die Chöre, haben in der Oper immer eine große Rolle gespielt. Wer kennt nicht zumindest Verdis Chor der Gefangenen in ›Nabucco‹, wer den entsprechenden im ›Fidelio‹, aber das sind Chöre innerhalb einer Oper, keine Opern aus Chören. Die Gefangenen sprich die Flüchtlinge der Eichbergschen Oper treten zwar permanent geballt auf, füllen die Bühne auf eine Weise, die man ihnen gern ersparen würde, da sie dort nur steif und unlebendig herumstehen, als habe sich keine Regie (Johanna Wehner) während der Proben jemals die Frage gestellt, was sie mit all den Leuten auf der Bühne eigentlich anfangen könne. Aber was auch immer man mit ihnen anfängt, sie agieren kaum jemals als Chor! Gesangsnummern werden dann nämlich immer von den Solisten abgeliefert, was das Publikum auch entsprechend begrüsste. Wo ist da letztlich also die Choroper? Vielleicht heißt sie einfach deshalb so, dann allerdings mit Recht, weil nur Einzelpersonen eine wirkliche Geschichte habe können. Die vier Personen in Eichbergs ›Glare‹, wovon Lea vermutlich kein wirklicher Mensch sondern eine KI, eine Künstliche Intelligenz, ist, haben eine Geschichte, eine persönliche, emotionale, sexuelle usw. Eine nur unklar umrissene Menschengruppe, die dann mitunter als Chor auftritt, hat keine Geschichte oder allenfalls eine recht allgemeine. Was will man davon erzählen? Und so erzählt uns Eicbergs Choroper »Schönerland« auch nichts. Alles, was darin thematisiert wird, kennen wir längst. Und wenn dann die Figur der sogenannten »Stückeschreiberin«, von Britta Stallmeister stimmlich ansprechend gemeistert, herumläuft und -steht und immer wieder sinnlos nach den Geschichten der Flüchtlinge fragt, dann wird es fast peinlich.

Aber hier liegt natürlich ein viel tieferes Problem, denn in Wahrheit hat jeder/jede dieser Flüchtlinge eine Geschichte, die uns allen die tumben Ohren wegblasen würde, wenn wir sie nur bereit wären zu hören, wenn sie uns nur jemand erzählte. Wie sagt (beschwört uns) doch der Gefangene in Laurens van der Posts Buch »Wenn Stern auf Stern aus der Milchstrasse fällt«: »Weißt du, ich sitze und warte, bis der Mond wiederkommt, damit ich auf die Geschichten all der Menschen horchen kann … Denn ich bin hier – in einer großen Stadt – niemand erzählt mir Geschichten – Ich horche bloß und laure auf eine Geschichte, ich möchte eine hören; wenn mir doch eine ins Ohr triebe. Ich will bei mir zu Hause sitzen und horchen, die Ohren rückwärts geneigt zu den Fersen, auf denen ich warte. Damit ich spüre, da ist eine Geschichte im Wind.«

Verstehen Sie? Darum geht es. Søren Nils Eichberg und seine Librettistin Therese Schmidt, und damit seine ganze Oper, sind gegenüber diesen Geschichten wie taub, stumpf und blind. Mich erschreckt das.

Es gibt noch viele andere Dinge, die an dieser Oper zu kritisieren wären. Ich will es versuchen, obwohl ich meine Kritik nicht negativ verstehe, denn eigentlich möchte ich helfen. Wobei ich freilich sehr genau weiß, dass solche Hilfe nicht geschätzt wird. Aber ich würde mir wünschen, dass man die Arbeit an dieser Oper mit der heutigen Aufführung nicht für abgeschlossen hält. Also warum nicht über eine neue Fassung nachdenken?

Dazu würde z.B. gehören, dass man die bisherige Bezeichnung »Oper in 10 Bildern« tatsächlich erfüllt. Kann es denn wirklich sein, dass man eine Oper schreibt und sie eine »Oper in 10 Bildern« nennt, ohne auch nur einmal auf den geradezu absurden Widerspruch aufmerksam zu werden, dass diese Oper vom ersten Moment an 90 Minuten lang vor dem ständig völlig gleichen Bühnenbild (Volker Hintermeier) spielt? Kann das sein? Was liegt hier vor? Vermutlich doch zumindest eine totale Unkenntnis dessen, was ein BILD ist, sein kann, sein muss.

Vor allem aber sollte man die Flüchtlinge selbst in den Mittelpunkt stellen. Und das heißt vor allem, dass man die ganze Metaebene des Theaters im Theater und damit die Figuren des Intendanten, Komponisten und der Stückeschreiberin ersatzlos streichen müsste. Sie sind in ihrer ganzen bemühten Theater-Wichtigtuerei drei Höhepunkte der Peinlichkeit. Die Oper wäre schon zur Hälfte gerettet, verzichtete man auf diese schaurige Troika der Selbstentblößung.

Im Grunde will ich jetzt gar nicht mehr, nach den Regeln einer so genannten ›professionellen Kritik‹, die einzelnen Sänger bewerten, das Orchester und den Dirigenten, die zu Recht den größten Beifall erhielten. Das soll, da wir in Wiesbaden sind, Volker Milch machen.

Ich fand jedoch, und das geht letztlich auf eine Fundamentalkritik am Komponisten!, das die Sängerinnen und Sänger kaum Raum zur Entwicklung hatten. Die allgemeine Steifheit und Unlebendigkeit steckte schon in jeder Note der Musik. So sehr, dass ich mitunter dachte, hier wird eigentlich gar nicht mehr gesungen. Es ist im Grunde schon wieder ein Tonhöhensprechen, also das, was vor Monteverdi üblich war. Das Lauter und Leiser, das Schneller und Langsamer und seine Variationen ersetzte das Singen oder ging ihm voraus.

Und damit wären wir bei Eichbergs Musik selbst, von der man zumindest sagen muss, dass sie der der szenischen Realisierung der Oper angemessen bzw. angepasst war. Denn dem Szenenbild der Container entsprach tatsächlich eine musikalische Geräuschkulisse, die als Beschreibung eines Containerhafens, etwa in Hamburg nach Sonnenaufgang, wenn die Welt der Arbeit erwacht, dienen könnte. Das finde ich so richtig wie schwierig, denn es entsteht dadurch, mag die beschreibende Qualität der Musik auch noch so passend sein, ein Mangel in der emotionalen Konturierung der Figuren. Da gewinnt niemand einen Charakter, niemand wird persönlich emotional gezeichnet, niemandem möchte man folgen, sodass auch niemand z.B. stellvertretend für alle Flüchtlinge stehen könnte. Keinerlei Identifikation ist möglich oder scheint auch nur gewollt. Schon gar nicht über die Musik. Das finde ich fürchterlich.

Am späteren Abend telefonierte ich mit meiner Liebsten über diesen Umstand. Sie sagte: Du musst bedenken, dass die jungen Leute es für Quatsch halten, eine Geschichte zu erzählen. Sie basteln stattdessen etwas zusammen, oder sie liefern Fragmente, behaupten, dass es nicht nötig sei, einen plausiblen, kausalen Zusammenhang herzustellen. Wenn man das tut, dann ist man für sie altmodisch, hat ein antiquiertes Bildungsverständnis. So wie Peymann über die Jelinek gesagt hat: Ich würde ja gern wieder etwas von ihr spielen, wenn das nicht nur diese Text-Müllhaufen wären, aus denen man sich dann das Stück selbst zusammensetzen muss.

Ja, so ist das wohl. Aber ich bin nun mal derart altmodisch, dass ich das ablehne. Menschen brauchen Geschichten, und es ist für mich ein schwerer handwerklicher Mangel, wenn man keine zu erzählen vermag. Wenn die Oper oder das Theater überhaupt keine Geschichten mehr erzählen können, dann wird die Oper und das Theater sterben. In diesem Sinne also ›Kein schöner Land in dieser Zeit‹ für »Schönerland«.

Aber ich glaube nicht an den Tod der Oper, weil ich weiß, dass die Menschen auf Geschichten hoffen, warten. Geschichten sind wie die Bretter der Boote, ohne die wir das Meer unseres Lebens nicht überqueren könnten. Gut, das soll es mal sein. Es werden andere Opern kommen.