Das unerzählbare Buch

Montag, 27. September 2021, mit Stille im Haus und dem Album ‚Vägen‘ des Tingvall Trios

Alle Buchstaben bilden die Abwesenheit.

Edmond Jabès

Vor mir auf dem Arbeitstisch noch das geordnete Durcheinander der letzten Tage und Wochen, entstanden beim Abschluss des Manuskripts „Ein paar Dinge, die ich über mich, meine Eltern und Auschwitz weiß“. Die Bücher, Notizen und Bilder meiner Familie – alles voller Erinnerungen und angefüllt mit immer wieder neuen Versuchen zu verstehen.

Darum ist heute, am Tag nach der Wahl, das Aufräumen angesagt. Wenn das die Parteien doch ebenfalls täten. Gestern, während der Berichterstattung, haben die Liebste und ich uns vergegenwärtigt, was in der, ja eigentlich kurzen, Periode der vergangenen vier Jahre geschehen ist, in der Welt wie im Privaten; es war nur schwer zu ertragen.

Und nun auch das neue Manuskript. Es ist dies ein Buch, an dem ich einerseits sehr schnell geschrieben habe. Den ersten Teil, die 19 Kapitel über meine Mutter in 19 Tagen. Andererseits ist es ein Buch, an dem ich im Grunde mein gesamtes Leben hindurch geschrieben, gearbeitet habe, in das die Lebensarbeit meiner inzwischen bald 72 Jahre eingeflossen ist.

Die meiste Zeit meines schreibend verbrachten Lebens hindurch war das Buch im wahrsten Sinne des Wortes unschreibbar, ja, es war in seinen Splittern und Einzelteilen nicht mal gedanklich zu einer Einheit zu fügen, obwohl es in jedem Detail unbestreitbar immer schon zum Zusammenhang meines Lebens gehört hat, so sehr, dass die Liebste gestern, nachdem ich ihr die letzten vier Kapitel vorgelesen hatte, sagte, sie wisse jetzt gar nicht mehr, wer ich sei. Sie hat auch sehr geweint, das muss ich zugeben. Es sei ein sehr schweres, schlimmes Buch, meinte sie. Wie ich das nur habe schreiben können. Ich kann nur hoffen, dass sie meiner Versicherung Glauben schenkt, ich sei trotz all dem immer noch derselbe Mensch, mit dem sie seit über 30 Jahren lebt.

Nun, ich denke, das wird sie. Aber es ist tatsächlich der Urgrund meines Lebens und zeigt wohl schon etwas von der Schwierigkeit dieses Buches und die Gründe, die es mir so lange unschreibbar gemacht haben. Wäre die Geschichte, die ich in dem Buch erzählen musste, vollständig als Geschichte, als Fiktion also, zu erzählen gewesen, so hätte ich sie längst erzählt. Es wäre dann nur eine weitere Geschichte gewesen, von der man lediglich hoffen musste, sie so gut wie möglich erzählt zu haben. Oder mit anderen Worten, wie ein Kollege von mir einmal sagte: „Seine eigene Bio aufzufiktionieren ist unproblematisch.“

Das sollte es aber nicht werden, und es war auch gar nicht möglich, weil die Realität immer wieder die Fiktion durchbrach, dauern der Punkt erreicht wurde, an dem ich wirklich ICH sagen musste und meinen Familiennamen nicht durch einen erfundenen ersetzen konnte, die Orte konkret benennen musste und nicht auf erfundene Schauplätze ausweichen konnte.

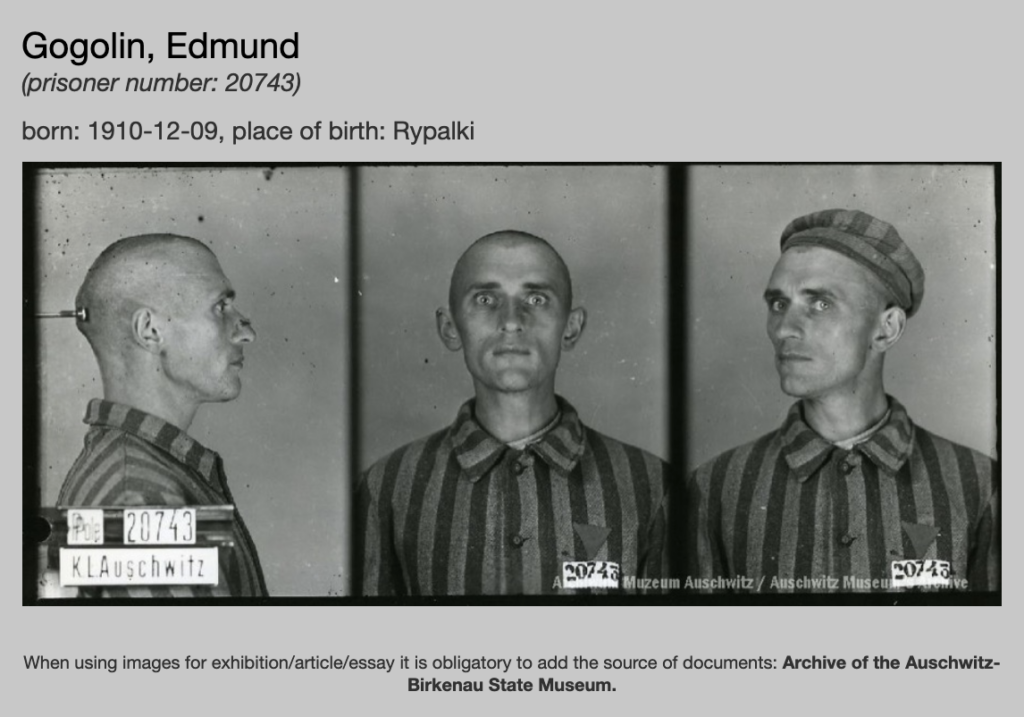

Den Häftling Edmund Gogolin mit der prisoner number: 20743 zum Beispiel, den ich in den Sterbebüchern von Auschwitz fand, konnte ich nicht neu erfinden und hinter einer fiktionalen Identität verbergen.

Und da ich nicht nur eine sondern zumindest drei Geschichten zugleich, die meiner Mutter, meines Vaters und meine eigene erzählen musste, die wie die Triskele, die drei untrennbar ineinander verschlungenen Ringe der keltischen Mythologie, waren, sodass ich, wenn ich über den einen schrieb, auch den anderen berühren musste, verhinderte einer dieser Ringe regelmäßig die Fiktionalisierung, die beim anderen möglich oder doch zumindest in Teilen möglich gewesen wäre. Und verhinderte damit immer wieder das Schreiben überhaupt.

Diesen Knoten zu lösen, gelang mir erst, als ich mich entschied, mich nicht immer wieder in die Sackgasse zwischen fiktiver Geschichte und dokumentarischem Sachtext treiben, sondern beides zu seinem Recht kommen zu lassen. Und so ist das Buch nun über weite Strecken ein nicht fiktionaler Text geworden, der versucht, dort wo das möglich ist und die Fakten es nahelegen, eine quasi dokumentarische Darstellung zu erreichen. Und darin und dazwischen füge ich fiktive Erzählpartien ein, sogar Gedichte, die den Sachverhalt begleiten und gewissermaßen von einer anderen Ebene her zugänglich machen, die verdeutlichen sollen, auf welche Weise und in welchen Anläufen ich mir zuvor schon versucht habe, das Geschehen erzählerisch verfügbar zu machen. Keiner dieser fiktiven Texte ist jetzt für das Buch aktuell neu verfasst worden, sie sind alle über viele Jahre in meiner Auseinandersetzung mit diesem Stoff entstanden. Und wo sinnvoll, da zeige ich auch auf, aus welchen Bestandteilen des faktischen Hintergrunds die fiktiven Erzählungen aufgebaut sind, wie das pure Faktum, das Beil der Großmutter etwa, in den erzählen Zusammenhang der Prosa gewandert ist.

Dass aus diesem Vorgehen schon an sich ein Erkenntnisgewinn erwächst, glaube ich ganz sicher, denn man erblickt dadurch die Webfäden und Knoten an der Unterseite des erzählerischen Teppichs, der an der Oberseite gewöhnlich so dicht, lückenlos und in sich geschlossen daherzukommen pflegt. Aber wichtiger noch war für mich, dass ich mir den Stoff nur auf diese Weise verfügbar machen konnte. Und ihn mir verfügbar machen, davon sprechen, das wollte ich unbedingt, so schwer es auch war. Denn ich habe niemals etwas von Wittgensteins Diktum gehalten, dass man zu dem, wovon man nicht sprechen könne, schweigen müsse. Er hat da die als Philosophie verkleidete Resignation seines eigenen unterdrückten Lebens ausgesprochen; lebte er heute und erführe er, dass er das, was er unter seinem Schweigen verstecken zu müssen glaubte, aussprechen, outen dürfte, er würde wohl weinend und schreiend zusammenbrechen.

Ja, all das Schweigen, Verschweigen, das nicht sprechen können oder dürfen, darum geht es. Jeder, der nur einen Moment in sich selbst hinein horcht, wird mir zugeben, dass sie/er diese Situation kennt. Aber wozu wäre ein Schriftsteller gut, wenn er dieses Schweigen, ob nun privat, familiär oder gesellschaftlich verordnet, nicht durchbricht? Er wäre dann doch nur ein Kasperle der Unterhaltungsindustrie. Aber es zu durchbrechen ist mitunter unsagbar schwer. Mir gelang es erst durch die hybride Form der Darstellung aus dokumentarischem und fiktivem Erzählen.

Hinterher wurde mir dabei klar, dass ich so auch einen immer wieder geäußerten, mehr oder weniger deutlichen, Wunsch von Lesern erfüllte, die gern fragen, wie es denn nun wirklich gewesen sei, was davon denn eigene Erfahrung wäre, woher man seine Ideen habe und immer so weiter. Leser haben in der Tat immer wieder das Bedürfnis, auch hinter den Spiegel zu schauen, die Fiktion der Geschichte, mag sie noch so überzeugend und fesselnd sein, zu durchbrechen und nach den Realitätsbestandteilen der Fiktion zu fragen. Sie haben dazu durchaus das Recht, auch wenn Autoren dieses Ansinnen gewöhnlich als falsch abzuwehren pflegen, denn ohne einen eigenen Erfahrungshintergrund gibt es keine Fiktion. Auch das zeigt mein gegenwärtiges Buch deutlich. Womit die Leser bei dieser Frage Unrecht haben, ist die Vermutung, dass sie dort die ultimative Wahrheit finden werden. Diese einzige Wahrheit gibt es nicht, man kann sich ihr bestenfalls annähern, in einem schmerzhaften Prozess. Auch das habe ich beim Schreiben dieses Buches immer wieder erfahren müssen.

Darum sind es am Ende auch nur ein paar Dinge geworden, die ich von mir, meinen Eltern und Auschwitz weiß. Ich meine es wirklich so zurückhaltend und defensiv, denn ich habe nicht die Wahrheit über meine Eltern oder gar über Auschwitz. Vielleicht bin ich dem durch die Arbeit an diesem Buch etwas näher gekommen, als die notorischen Schweiger es können und wollen. Wenn ja, dann war es die beschwerliche Reise in den dunklen Wald wert.

Bleiben Sie glücklich

wünscht Ihr PHG