Dem Kalender ist nie etwas anzusehen

Wiesbaden, am Montag, 28. Januar 2019, bei Schneeregen seit dem frühen Morgen und J.S. Bachs ‚Ein musikalisches Opfer‘, BWV 1079

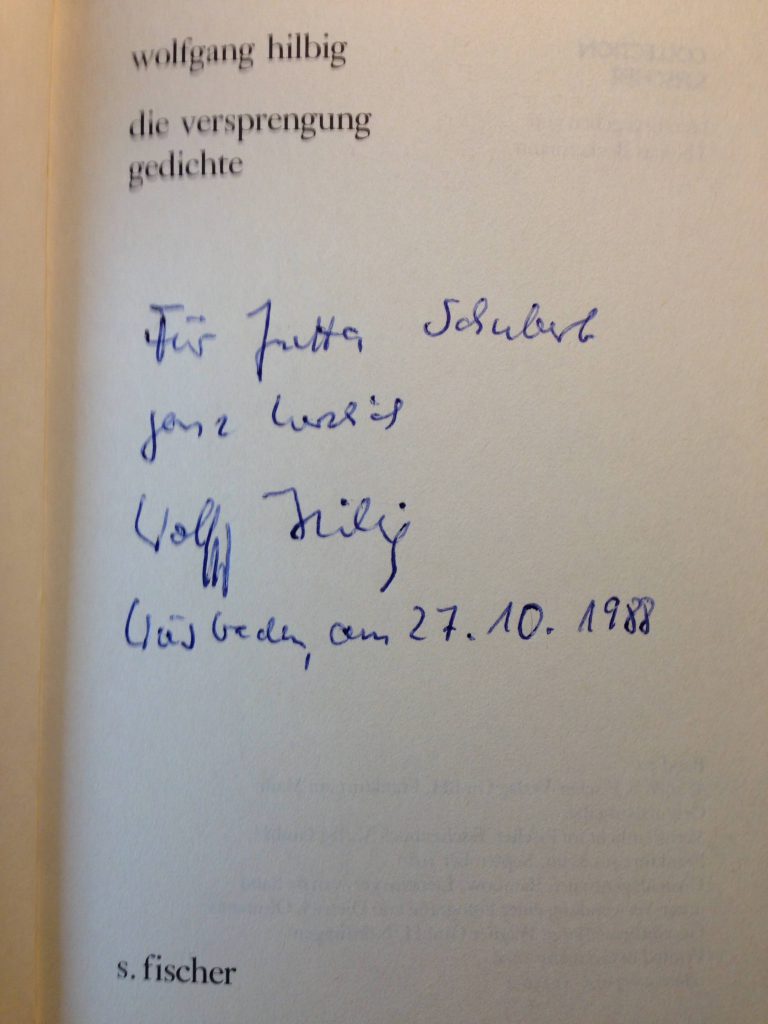

Umzüge, Renovierungen etc. konfrontieren, abgesehen von einer Menge Chaos, vor allem auch mit dem Vergehen der Zeit. So sind wir damit befasst, Teile der Bibliothek, die meine Liebste während ihres Studiums im Haus ihrer Eltern gesammelt hatte, endlich einmal in unsere gemeinsame Bibliothek zu integrieren, wobei neben Dubletten, die auszusondern sind, auch sehr viele kleine Schätze in Form signierter Exemplare auftauchen. Am gestrigen Abend fand sich so auch Wolfgang Hilbigs zweiter Gedichtband die versprengung, den Hilbig der Liebsten am 27. Oktober 1988 gewidmet hatte, in unseren Händen. Ich erschrak über das Datum, denn immerhin ist das inzwischen über 30 Jahre her. Und Hilbig ist heute ein knappes Dutzend Jahre tot.

Anders, wenn auch sehr viel nachdrücklicher, zeigte sich die Vergänglichkeit bei der Musik. Im Zuge der Umräumarbeiten geriet uns auch ein alter Kassetten-Koffer mit meinen frühen Klassik- und Jazz-Aufnahmen in den Blick. Die Liebste sortierte die Kassetten neu. Und als sie den Koffer wieder fortstellen wollte, da hinderte ich sie daran. Seither höre ich Tag für Tag diese alten Aufnahmen durch und entdecke dabei ganz großartige Musik, die ich lange, lange nicht mehr gehört habe. Freilich besteht hier das Problem nicht darin, dass ihre Urheber (Komponisten, Dirigenten, Solisten) bereits tot sind – das versteht sich ja fast von selbst -, sondern darin, dass das Material der Kassetten der Zeit nicht standgehalten hat. Einige von ihnen Quietschen mittlerweile doch recht schrecklich, sodass ich manches aussondern muss, wenn ich meinen Recorder nicht beschädigen will.

Besonders ehemalige Aufnahmen aus Musik-Bibliotheken, die ich gerettet hatte, als sie dort ausgeschieden worden waren, zeigen dieses Problem. So z.B. die wunderbare Einspielung der Berliner von Mozarts Cosi fan tutte unter Eugen Jochum. Hingegen sind meine eigenen Aufnahmen durchweg makellos und danken es mir, dass ich sie endlich mal wieder abspiele.

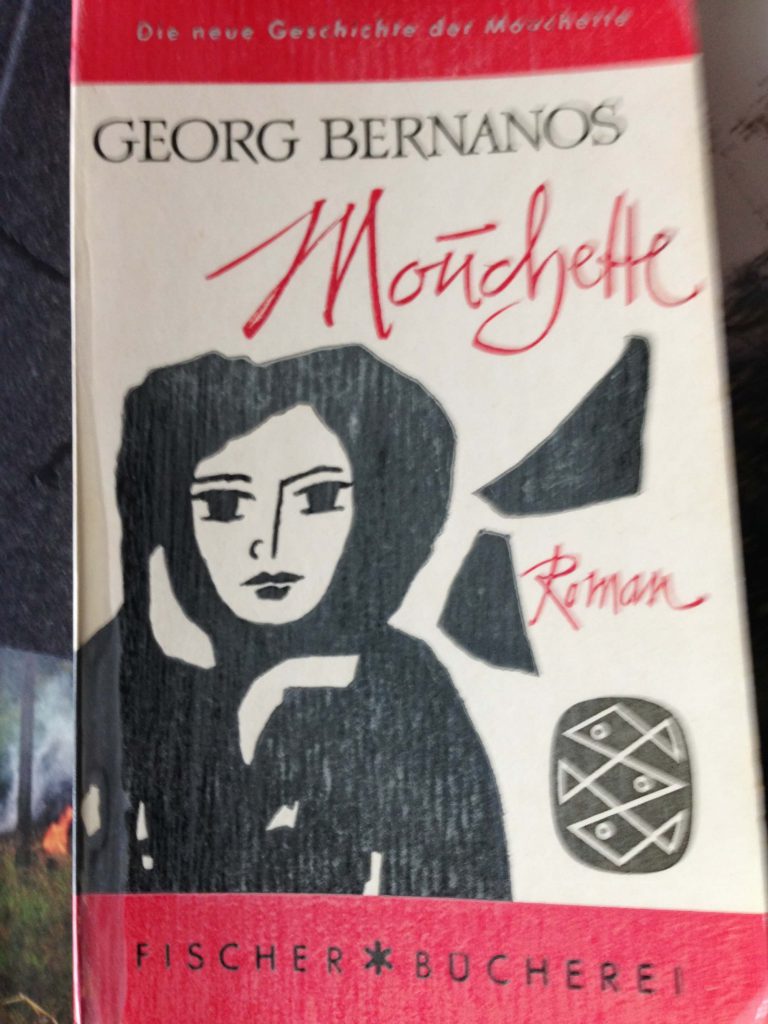

Um die Rede von alten Schätzen durch ein drittes Beispiel abzurunden, sei Georg Bernanos‘ Roman Die neue Geschichte der Mouchette erwähnt.

Ich fand das schmale Bändchen vom August 1957 in der Grabbelkiste, zu der wir seit Monaten unsere überzähligen Bücher tragen (es müssen inzwischen einige Hundert sein), vor zwei Tagen, und ich begann noch am Abend mit der Lektüre.

In unserer Bibliothek befinden sich inzwischen acht Bücher von Bernanos, darunter das Tagebuch eines Landpfarrers, Die tote Gemeinde und Die großen Friedhöfe unter dem Mond. Auch Die Sonne Satans, sein erster Roman ist dabei, den wir in einer von der Stuttgarter Bibliothek fürchterlich zugerichteten Ausgabe fanden, überklebt und durch Stempel verunstaltet. Wir haben den Band vor einigen Jahren zum Buchbinder getragen und neu binden lassen, sodass er jetzt die Reihe der fortgeworfenen und von uns geretteten Bücher Bernanos‘ anführen kann.

Bernanos‘ Romane sind gewaltig (thematisch und sprachlich) und für heutige Leser durchgehend ungeeignet, da die Figuren und ihre Lebensumstände derart ungeschminkt realistisch geschildert werden, dass einem ein Erschrecken in die Glieder fährt, wenn man ihn erstmals liest.

Wenn die Elenden die Fähigkeit hätten, ihr Unglück in einer einzigen Vorstellung zusammenzufassen, wären sie bald damit fertig. Ihre Elend erscheint ihnen aber nur als eine Unendlichkeit von Elendszuständen, ein Abrollen unglückseliger Vorfälle. Sie sind wie Blinde, die mit zitternden Händen Geldstücke zählen, deren Prägung ihnen unbekannt ist. Für alle, die im Elend sind, genügt der Begriff Elend. Ihr Elend hat kein Gesicht. (schreibt Bernanos in einem auktorialen Einschub in ‚Die Neue Geschichte der Mouchette‘.)

Ja, wenn man es in einem Satz zusammenfassen wollte, dann könnte man sagen, dass Georg Bernanos dem Leiden und dem Elend eine Stimme, ein Gesicht gegeben hat. Das ist großartig. Mehr kann ein Schriftsteller nicht leisten. Und das ist natürlich auch der Grund, warum er inzwischen längst nicht mehr gelesen wird, denn davon wollen heutige Leser schon gar nichts wissen, wenn sie überhaupt noch Leser sind und sich nicht längst eiligst freiwillig auf die Minimalgröße der Zuschauer von TV-Ratespielen zurechtgeschrumpft haben.

Nun, sei es wie es ist. Ich erzähle halt nur, womit ich mich beschäftige, während wir allesamt auf den Tag zugehen, über dessen Eingangstor geschrieben steht: „Ihr seid nicht dagewesen!“

Bleiben Sie glücklich, bis dahin

wünscht Ihnen

Ihr PHG