Wie geduldig – bei der Galeerenarbeit des Lektorats

Wiesbaden, Sonntag, 3. Juni 2018, bei Bob Dylans 'Tell Tale Signs' aus der Bootleg Series

Die Liebste meinte am Morgen, als ich sie zur Schauspielschule fuhr, wo sie trotz des Sonntags Prüfungen abnehmen muss, sie wolle mich einmal loben, da ich heute schon wieder an die Lektoratsarbeiten für den Bruderroman gehe. Ja, es stimmt, ich arbeite an diesem Roman, den ich im April des vergangenen Jahres bereits für fertig hielt, nun schon wieder in der fünften Woche, Tag für Tag.

Fünf Wochen, mit täglich etwa sechs Stunden Korrekturarbeiten, wobei freilich auch Abschnitte neu geschrieben wurden – selbst heute steht mir noch eine regelrechte Schlüsselszene gegen Ende des Manuskriptes bevor, in der der Frau K. eine entscheidende Rolle zukommen wird -, aber entscheidend ist, dass ich all das übersehen habe bzw. einfach nicht gesehen habe, als ich das Buch im vergangenen Frühjahr für angebotsreif hielt.

Fünf Wochen, mit täglich etwa sechs Stunden Korrekturarbeiten, wobei freilich auch Abschnitte neu geschrieben wurden – selbst heute steht mir noch eine regelrechte Schlüsselszene gegen Ende des Manuskriptes bevor, in der der Frau K. eine entscheidende Rolle zukommen wird -, aber entscheidend ist, dass ich all das übersehen habe bzw. einfach nicht gesehen habe, als ich das Buch im vergangenen Frühjahr für angebotsreif hielt.

Darüber hinaus ist das Buch seither von vielen gelesen worden, inklusive der Verlage, die lange überlegten, ob sie es publizieren sollten, ohne Beanstandungen, gleich welcher Art. Und selbst der Verlag, der es letztlich annahm, nachdem es, wie man mir schrieb, fünf Leute gelesen hatten, hat keinerlei Änderungen verlangt.

Gemacht habe ich inzwischen, aus eigenem Antrieb und Einsicht, etwa 3000 (geschätzt); was soll ich davon halten? Aber im Grunde ist es so, dass ich niemals ein vernünftiges Lektorat seitens meiner Verlage gehabt habe. Schon ganz am Anfang, als ich bei Kiepenheuer publizierte und DW mein Lektor war, gab es kein Lektorat. Man begründete mir das hinter vorgehaltener Hand so, dass DW selbst sich nicht lektorieren lasse und er es, da er es für zu ’schmerzhaft‘ halte, auch seinen Autoren nicht zumuten möge.

Später, als ich „Calvinos Hotel“ und die Folgebücher bei den Kulturmaschinen publizierte, also alles, was seit 2011 dort erschien, sagte man mir zum Thema fehlendes Lektorat: Ich lektoriere selbst viel besser, als jemand vom Verlag es jemals könne. Was stimmen mag oder auch nicht. Auf jeden Fall missachtet es die Tatsache, dass man als Autor einfach nicht die erforderliche Distanz haben kann, um einen eigenen Text entsprechend streng durchzusehen.

Nun gut, ich will das leidige Thema beenden, sonst müsste ich am Ende noch zum Höhepunkt des Lektorats-Desasters kommen, das sich in Frankfurt-Niederrad abgespielt hat; schweig stille mein Herz.

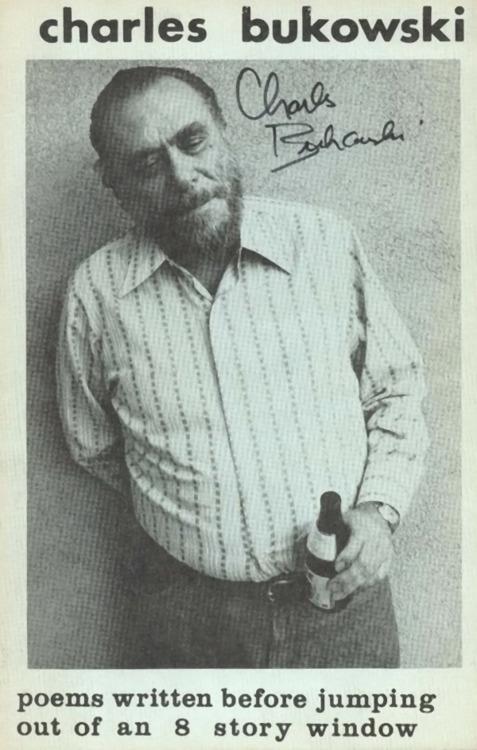

Lange gesucht habe ich nach einem einleitenden Motto für das Buch, da ich wollte, dass der Kern seiner Aussage in einem beispielhaften Vorspruch aufleuchten sollte. Letztlich fand ich dann eine Textstelle in Shakespeares „Julius Cäsar“, die ich mir freilich neu übersetzen musste, da mir das Schlegelsche Geschwurbel nicht zusagte. Es ist die Stelle im I. Akt, an der Cassius – Freund des Brutus und einer der Verschwörer gegen Cäsar – zu Brutus sagt:

Therefore, good Brutus, be prepar’d to hear;

And since you know you cannot see yourself

So well as by reflection, I, your glass,

Will modestly discover to yourself

That of yourself which you yet know not of.

Bei mir heißt das jetzt:

So sei bereit zu hören, lieber Brutus;

Du weißt, man sieht sich selber

Nie so klar, wie durch des Andren Augen.

Lass mich darum dein Spiegel sein und

Dir entdecken, was du selbst nicht weißt.

Nun ist aus diesem BLOG-Eintrag leider genau das geworden, was ich so hasse, nämlich ein zusammenfassender Nachtrag der letzten Arbeiten, die mich in den vergangenen Wochen nicht zum bloggen haben kommen lassen. Ich hoffe, man kann es entschuldigen.

Bleiben Sie glücklich

wünscht PHG