Das Glühwürmchen der Poesie

Wiesbaden, Sonntag, 12. November 2017, bei Regenschnüren am Balkongeländer und Arien von Puccini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Leoncavallo und Bizet, gesunden von Giuseppe di Stefano

Wie viele Feuer, wie viele Sonnen, wie viele

Morgenröten gibt es, und wie viele sind erst die

Wasser? Keine Herausforderung ist, was ich sage,

o ihr Väter. Ich frage, um zu wissen, o ihr Dichter.

Rg-Veda, 10, 88, 18

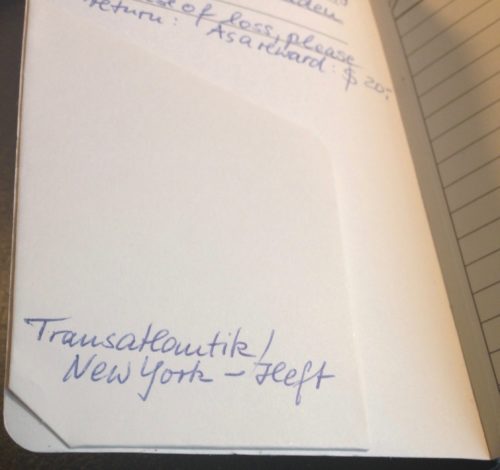

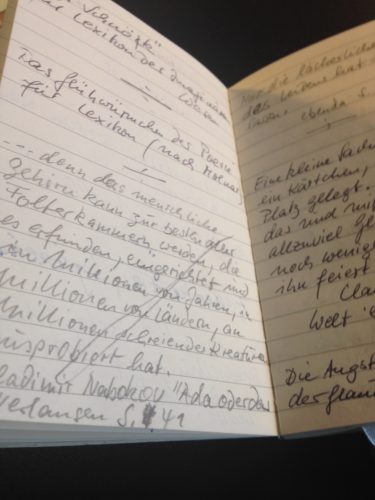

Gestern, während auf dem Fernseher die Münchner Schlacht der Schillerschen „Räuber“ tobte und, wie ich fand, immer langweiliger wurde, stellte ich den Ton leiser, griff zu meinen alten Notiz-Heften und begann zu blättern. Dabei fiel mir ein Heft in die Hände, das ich vor allem 2011 in New York geführt hatte. Mein Transatlantik/New York-Heft, das aber von der Überquerung des Atlantiks gar nichts enthält und erst mit der Eintragung Mittwoch, 27. Juli 11/NY Lincoln Center – Out of Doors Konzert. Jewish-Country-Westafrika. „This is New York.“ beginnt.

Gestern, während auf dem Fernseher die Münchner Schlacht der Schillerschen „Räuber“ tobte und, wie ich fand, immer langweiliger wurde, stellte ich den Ton leiser, griff zu meinen alten Notiz-Heften und begann zu blättern. Dabei fiel mir ein Heft in die Hände, das ich vor allem 2011 in New York geführt hatte. Mein Transatlantik/New York-Heft, das aber von der Überquerung des Atlantiks gar nichts enthält und erst mit der Eintragung Mittwoch, 27. Juli 11/NY Lincoln Center – Out of Doors Konzert. Jewish-Country-Westafrika. „This is New York.“ beginnt.

Ich blätterte weiter und fand auf der 4. Seite zwei Notate für meine Sammlung der „Imaginären Wesen“, die ich damals als Idee vermerkt aber niemals geschrieben hatte.

Das steht also zuerst „Der Schnök“, von dem ich, ich muss gestehen, gar nicht mehr weiß, um was für ein Wesen es sich da handeln könnte. Leider passiert mir das häufiger. Ich schrieb anfangs, als ich eine Art „Lexikon der imaginären Wesen“ beabsichtigte, recht viel an diesem Manuskript. Später, als andere Schreibprojekte dazwischen kamen und dringlicher realisiert werden mussten, gingen die meisten Einfälle halt den kurzen Weg in die wechselnden Notizhefte und dort, es sei beklagt, verloren.

Als zweites dort in New York festgehaltenes imaginäres Wesen, bevor ich mich einer Eintragung über Vladimir Nabokovs „Ada oder das Verlangen“ widmete, kam nach dem Schnök „Das Glühwürmchen der Poesie“.

Gut, ich kann schon verstehen, warum meine Kinder, die im Schweiße ihrer Bildschirme ihre Millionen verdienen, mich nicht für voll nehmen. Läuft da durch New York und notiert sich solchen Blödsinn wie das „Glühwürmchen der Poesie“. Was soll man mit einem Menschen, dessen Gehirn solch einem Unfug produziert, anfangen?

Gut, ich kann schon verstehen, warum meine Kinder, die im Schweiße ihrer Bildschirme ihre Millionen verdienen, mich nicht für voll nehmen. Läuft da durch New York und notiert sich solchen Blödsinn wie das „Glühwürmchen der Poesie“. Was soll man mit einem Menschen, dessen Gehirn solch einem Unfug produziert, anfangen?

Dabei geht es in Wirklichkeit natürlich um nichts weniger, als um den Zusammenhang und den Sinn der Welt. Aber wer braucht das schon.

Heute, am Morgen, während des späten Frühstücks – wir waren angesichts des grau verregneten Tage etwas länger als sonst im Sonntagsbett geblieben – erzählte ich der Liebsten von dem aufgefunden New York-Heft und der Tatsache, dass darin zwei imaginäre Wesen noch auf ihre Geburt warteten.

Über „Das Glühwürmchen der Poesie“ mussten wir beide sehr lachen. Und dann meinte die Liebste, das musst du unbedingt noch schreiben. Versprichst du das?

Ich versprach es. Und da sie wusste, dass ich solche Versprechen manchmal nicht halte, fragte sie: Wirklich?

Ja, wirklich, antwortete ich. Gut, sagte sie, die Küche mach ich. Du kannst direkt ins Arbeitszimmer gehen, lass hier alles stehen und liegen und fang an. Tja, so blieb mir dann wohl nichts anderes mehr übrig, und ich schrieb in den nächsten anderthalb Stunden dieses imaginäre Wesen ins Leben.

Bevor ich es Sie jetzt hier lesen lasse, so möchte ich mich von Ihnen für heute verabschieden, Ihnen Glück wünschen und hoffen, dass das kleine Vögelchen auch zu Ihnen kommt.

Ihr PHG

Das Glühwürmchen der Poesie für Jutta

Die lucet bestia poetica ist in der Gegenwart ein überaus scheues Tier geworden. Einst soll es die mythische Verbindung zwischen den Göttern und Menschen gestiftet haben, die es folgerichtig und voller Ehrfurcht als ›Vieh der Götter‹ bezeichneten. Sein seidenweicher Klang und der Rhythmus seiner pulsierenden Glut erleuchtete, im wahrsten Sinn des Wortes, die unsterblichen Verse der vedischen Hymnen, der heiligen Lehre.

So verwundert es nicht, dass eben diese Hymnen aus dem Indien von vor 3000 Jahren erhalten geblieben sind, während wir von den Menschen, die sie dichteten, kaum noch etwas wissen. Aber das macht nichts, denn für das vedische Indien war die Geschichte nichts, wovon man Notiz nehmen musste, wie Calasso richtig sagt.

Doch die Menschen der untergegangenen Induskultur sollten uns, die wir Tag für Tag, Stunde für Stunde von den erbarmungslosen Peitschenhieben der Geschichte vorwärtsgetrieben werden, eine ernste Warnung sein. Nur die Dichter könnten dem Vieh der Götter wieder den Platz einräumen, der ihm gebührt. Doch ist die bestia poetica inzwischen so selten geworden, dass fast niemand seiner noch ansichtig wird.

Kaum hebt der Dichter den Blick von der Tastatur seines Computers, weil er das Glühwürmchen der Poesie am Rand seines Blickfeldes erahnt zu haben glaubt, erlischt es, huscht fort und birgt sich an Orten, die der anachronistische Lyriker, der von Regentonnen und Quittenpasteten dichtet, während er mit 240 Stundenkilometern im ICE von öffentlicher Lesung zu Lesung hastet, sich gar nicht vorzustellen vermag.

Warum es dann nicht einfach bleiben lassen? Wen juckt’s?, mag sich mancher verantwortungslose Zeitgenosse fragen, dem das Kaufen und Verkaufen als einziges Notwendigkeit zu haben scheint und der deshalb etwas, das sich verbirgt, weder verstehen kann noch will. Götter hin oder her.

Aber der Anfangszustand des Menschen ist formlos, trüb, zusammengesetzt und »unrein«, wie die Veden wissen. Der Mensch ist ein Wesen, das »die Unwahrheit« sagt. Auf diese Weise könnte er zwar weiterleben, was die meisten ja auch tun, doch würde er keine bedeutende Spur hinterlassen.

Die andere Möglichkeit eröffnet der Dichter, indem er ein Ganzes zusammenhängender Handlung erschafft. Das ist seine Tat, aus der sein Schicksal, sein Karma entsteht. Diese Tat ist das Opfer des Dichters, aus dem des Lebens Sinn erwächst.

Und so sitzt er, sein ganzes Leben hindurch, mit ruhiger Hand, um geschehen zu lassen, dass sich das Glühwürmchen der Poesie auf seine Feder setzt und ihm beim Schreiben die Finger führt. Mögen ihn auch alle anderen für einen Idioten halten, der das Brot nicht zur Nacht hat, sein Verlangen geht nur auf diese immer ungewisse Begegnung mit der Poesie.

Er ist wie die arme Frau, von der ein Lied des Sama-Veda erzählt. Im Verlauf von fünfzig Jahren, also wohl ihres ganzen Lebens, erlebte sie es zweimal, dass sich an einem von der Frühlingssonne vergoldeten Morgen ein fröhlicher Vogel in ihre müßig im Schoß liegende Schale der linken Hand setzte. Sie starb, erzählt das Lied, so arm sie war, als glücklicher Mensch.

Bedenkt dies. Der Vogel kam nur zweimal. Bedenkt dies.