Über das Atmosphärische und den Verlust desselben

Berlin, Mittwoch 24. August 2016, beim Wolferl und seiner Oper "Mitridate, Rè di Ponto"

So wie man manchmal zu lange auf etwas warten muss, so arbeitet man mitunter auch zu lange an etwas und merkt es erst, wenn unter dieser Arbeit etwas verloren geht. So musste ich es gestern feststellen, als ich den Tag über im Verlag war, um das lektorierte Manuskript durchzusprechen.

Ich hatte vor ziemlich genau acht Wochen das Manuskript lektoriert vom Verlag zurückerhalten, konnte dann aber nicht gleich mit meiner Arbeit daran beginnen, da ich zuerst mein Mutterbuch „In der Nacht des zehnten Tages“ abschließen musste und wir danach die Renovierung der Wohnung vor der Brust hatten. Danach dann habe ich mich bemüht, so schnell es ging, wieder einen Arbeitsplatz für mich einzurichten und war dann auch, nach einigen Anlaufschwierigkeiten, an das verlagsseits lektorierte Manuskript gegangen.

Natürlich hatte ich sofort Probleme mit dem Lektorat, brütete lange über so mancher Anmerkung, lehnte das eine ab, verstand etwas anderes gar nicht usw., sodass wir für den gestrigen Tag einen ersten Besprechungstermin vereinbarten.

Das hat mir dann erstmal etwas Luft verschafft, was dazu führte, dass ich mich an eine erneute Überarbeitung des Manuskriptes machen konnte. Die letzte hatte ich im Dezember des vergangenen Jahres abgeschlossen. Jetzt war also der Abstand für eine neue Durchsicht groß genug, sodass ich mich an eine vollständig neue handschriftliche Korrektur machte. Dabei übernahm ich zugleich das, was mir vom Verlagslektorat einleuchtete und gut erschien, versah das, was ich nicht verstand, mit Fragezeichen in grüner Tinte und markierte die Vorschläge, die ich ablehnte mit einem grünen Kreuz.

Mich in dieser Weise handschriftlich durch das Manuskript arbeitend, erledigte ich in den letzten Wochen etwas über 300 Seiten. Den anfänglichen Versuch, von den Korrekturen auch bereits etwas in die Computerfassung des Manuskriptes zu übernehmen, hatte ich schon am ersten Tag auf Seite 11 aufgegeben, da auf diese Weise die Durchsicht des Manuskriptes gar nicht mehr von der Stelle kam.

Auf diese Weise also in täglicher Arbeit etwas über 300 Seiten, bis ich gestern zum Verlag fuhr. Wir arbeiteten von Mittag bis gegen 18 Uhr und schafften uns durch die ersten 115 Seiten. Gut, ein zweiter Termin wird also nötig werden, vermutlich sogar ein dritter, wenn die Schlussfassung, die dann für den Satz des Buches maßgeblich sein soll, ansteht.

Zwischendurch, wir waren inzwischen hungrig geworden, sodass ein paar Nudeln ins heiße Wasser mussten – Penne rigate mit einer Tunfisch-Paesto, ehemals Notbehelf angesichts eines leeren Kühlschranks und inzwischen als köstliches Verlagsessen hoch geschätzt – erzählte ich, dass ich bei meiner erneuten Durchsicht des Romans in den letzten Wochen wieder in das Stadium geraten sei, in dem der Text mir nichts mehr bedeute.

Der Verleger sah mich erstaunt an, sodass ich ich ins Erklären geriet. Der Text hat momentan für mich keine Atmosphäre mehr, sagte ich. Abgesehen von einigen Stellen – z.B. von der Szene, in der Estelle ihre tote Tochter im Karton durch die Stadt trägt und dabei mit Gott hadert – sind es für mich alles nur Worte. Ich gehe Worte durch, ein Wort nach dem anderen, schaue nach ihrer Richtigkeit, versuche sie zu verbessern; aber es bleiben Worte. Das hat eine eigentümliche Klarheit. Die Szene mit Estelle und ihrer Tochter ergreift mich noch, aber ansonsten bin ich von mir nicht ergriffen, beziehungsweise von dem, was ich da gemacht habe.

Der Verleger sagte über die Kochtöpfe hinweg trocken: „Ich kann dir versichern, dieser Roman ist der atmosphärisch dichteste, den ich in meinem Leben je gelesen habe.“

Ups, da stand ich, der Autor, der anscheinend seinen eigenen Text nicht mehr beurteilen konnte. Ich habe dann irgendwas gemurmelt, so nach dem Motto, das sei mir schon klar, nur sei ich inzwischen so lange in dem Text, dass sich der Blick darauf notwendigerweise ändere. Was ja auch stimmt und der Kern des Problems ist. Allerdings halte ich andererseits unbedingt an meiner Ansicht fest, dass es gut ist, nicht von sich selbst und der eigenen Arbeit beeindruckt und gerührt zu sein.

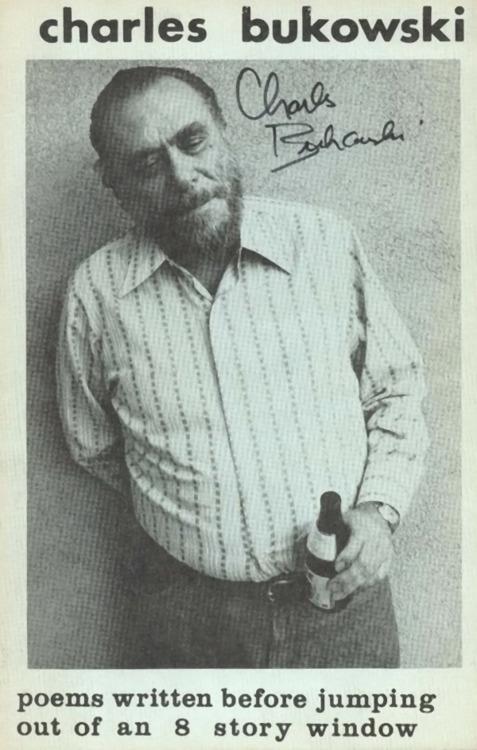

Später, als wir beschlossen, dass 115 Seiten als Tagespensum ausreichend sein mussten, gingen wir noch für den Fototermin ins Freie. Die Welt verlangt ja bekanntlich nach Bildern, und ich hatte, als das Thema vor Wochen aufkam, plötzlich die Empfindung, dass ich mit all den Fotos, die in den letzten fünf Jahren von mir gemacht worden waren, nicht mehr einverstanden war. Also mussten Neue her, was wohl auch einigermaßen gelungen ist. Eines, das mir selbst recht gut gefällt, setze ich mal hier her.

Das Bild ist quasi von heute, und ich fühle mich auch genau so, wie ich darauf aussehe; also wohl nicht allzu schlecht. Ansonsten hoffe ich, dass unter den Bildern etwas ist, was sich für den Prospekt gebrauchen lässt, der für die Ankündigung des Buches noch im September fertig werden soll.

Ja, das ist in etwa der Stand der Dinge. Wenn ich mal davon ausgehe, dass nichts Unvorhergesehenes mehr geschieht, dann wird das Buch zur Leipziger Messe im kommenden Frühjahr erscheinen, also Ende März 2017. Merken Sie es sich vor: „Der Mann, der den Regen fotografierte“. Den Titel wird man sich doch merken können, oder?

Im Grunde ist das Buch ein Paradebeispiel für die Arbeitsweise von Autoren und Verlagen, sowie für die Zeitabläufe, die man dabei realistischerweise berücktigten muss.

Rechnen wir mal kurz nach: Der Roman spielt in Brasilien, unterhalb des Äquators am Amazonas. Dorthin reiste ich im April 2012, zwar aus einem ganz anderen Grund, nämlich um mit meinem portugiesischen Übersetzer die Übersetzung meines Romans „Calvinos Hotel“ durchzusehen, doch hatte ich damals die Idee für den neuen Roman. Nach der Rückkehr aus Brasilien begann ich im Juni 2012 mit der Niederschrift des Buches. Es war dann in einer ersten vollständigen Fassung Ende August 2014 fertig. Danach ließ ich es bis 2015 liegen (um etwas anderes zu schreiben natürlich) und begann dann zwei Korrekturdurchgänge, die im Dezember 2015 fertig waren.

Von diesem Zeitpunkt ab hatte ich ein 400seitiges Manuskript, das ich vorzeigen und anbieten zu können glaubte. Ein Exemplar des Manuskriptes ging dann auch sehr schnell raus. An einen befreundeten Autor nämlich, der mir angeboten hatte, es zu lesen und seine Meinung dazu zu sagen, bevor ich es weiter anbiete. Das war Anfang Januar 2016. Er versprach, noch im Januar zu antworten, bevor er auf eine Lesereise gehen wollte. Er hat es bis heute nicht getan. Nun ja, ich fand es gleich etwas eng.

Kurz gesagt, wenn das Buch also im kommenden April auf der Leipziger Buchmesse erscheinen wird, so sind seit der Idee zu dem Buch, die ich in Belém do Para auf der Avenida Presidente Vargas hatte, ziemlich genau 5 Jahre vergangen. Fünf Jahre der permanenten Arbeit, der Hoffnungen und Enttäuschungen. Fünf Jahre, die mir niemand finanziert hat – tja, fünf Jahre Arbeit, für die ich bis auf den heutigen Tag nicht einen einzigen Cent bekommen habe.

Sind diese Autoren nicht verrückt? Natürlich sind sie das! Sie sind die treuesten, beständigsten Arbeiter an ihren Werken, die viel zu oft keiner haben will. Und trotzdem geben sie nicht auf. Naja, zumindest die, die echte Autoren sind. Die Zeit rauscht ihnen, während sie an ihren Büchern arbeiten, ohne je an einen Erfolg zu denken, nur so durch die Finger. Aber sie machen weiter, als spiele das alles keine Rolle, als seien sie unsterblich.

Unsterblich. Ja, stimmt. Man kann kein Werk schreiben, ohne dabei einen völlig offenen Zeithorizont vorauszusetzen, ohne die Unendlichkeit, in die man sich hineinschreibt. Aber wen juckts?

Ich wünsche Ihnen so viel Unsterblichkeit, wie Sie ertragen können.

Ihr

Peter H. Gogolin

PS: Und Sie wissen ja: „Glücklich bleiben!“